- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Развитие учетной мысли в СССР

Анализ развития экономических отношений позволил условно выделить два периода в рамках советского учета. Первый период (1917–1930 гг.) можно охарактеризовать как переходный период становления советского учета и отчетности, характеризующийся поиском более эффективных форм ведения бухгалтерского учета в рамках хозяйственного расчета и плановой системы. 27 июля 1918 г. вышло Постановление СНК РСФСР о торговых книгах. Частные предприниматели должны были вести журнал и реестр инвентаря.

Предусматривалась следующая ответственность за нарушения:

- штраф не ниже 3 тыс. руб.;

- заключение в тюрьму на срок не менее трех месяцев.

В 1919 г. был создан Московский финансово-экономический институт (в настоящее время – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации). В 1920 г. СНК РСФСР утвердил Основные положения о государственном счетоводстве и отчетности. С этого времени подобные документы выходили регулярно.

В 1922 г. ВСНХ принял Положение о счетоводстве и отчетности, устанавливающее формы отчетности и номенклатуру счетов. В 1922 г. Совет Труда и Обороны издал Положение о порядке публичной отчетности (отчетность должна была составляться по окончании хозяйственного года – с 1 октября по 30 сентября – и публиковаться в течение трех месяцев. Декларировалась необходимость учета материального фонда, потребностей в материальных благах и возможностей, которые может дать производство.

Чрезвычайный учет был признан неэффективным и отменен в силу ряда причин:

- применение натуральных показателей не позволяло оценить движение стоимости в производственных цепочках сырье – полуфабрикаты – готовая продукция;

- низкий технический уровень, В эти годы раскрывается талант ученых Р. Я. Вейцмана, Н. С. Помазкова, Н. А. Блатова, И. Р. Николаева, А. П. Рудановского, А. М. Галагана.

Рахмиль Яковлевич Вейцман (1870–1936) в своих исследованиях изложил принцип двойной группировки хозяйственных средств по составу и по источникам, объяснил двойную запись фактов хозяйственной жизни. Р. Я. Вейцман внес в отечественную литературу понимание баланса как синтетического учетного показателя.

Он занимался группировкой статей бухгалтерского баланса. Формируя активы в две группы:

- средства в фазе производства,

- средства в сфере обращения, он пришел к более удобной группировке:

- основные средства;

- средства в обороте;

- средства вне оборота (отвлеченные средства).

Для пассива он предложил следующую группировку:

- фонды;

- кредиты;

- регулирующие статьи;

- результаты (накопления и доходы будущих лет).

Он создал понятие народно-хозяйственного учета; рассматривал статистический, бухгалтерский и оперативный учет. Считал, что бухгалтерский учет как теория и практика неотделимы, предпринял попытку создания теории единого народнохозяйственного учета.

Иван Романович Николаев (1877–1942) развивал взгляд, согласно которому бухгалтерский учет, организуемый через баланс, не может быть зеркальным отражением тех реальных процессов, которые с его помощью изучаются.

Развивая реалистическое начало бухгалтерского учета, Николаев приходил к мысли о том, что весь актив есть не что иное, как ранее совершенные расходы, которые для организации должны выступать (и в реальной жизни выступают) как расходы будущих периодов (исключение делается для статей денежных средств).

Он придерживался правила, что только превратившись в деньги, материальные ценности могут оказывать влияние на величину убытков или прибылей. Таким образом, он один из немногих, а возможно, первый в отечественной литературе считал, что моментом реализации может быть только момент поступления денег. Интересны замечания Николаева и в части учета дебиторской задолженности. Он предлагал создавать резервы для списания безнадежных долгов.

Николаев сформулировал три требования, которым должен отвечать настоящий бухгалтер:

- хорошо знать особенности предприятия, в котором работает;

- быть достаточно жестким, чтобы с успехом противостоять тому давлению, какое он постоянно испытывает со стороны «своего природного антагониста – оперативника – хозяйственника»;

- обладать способностью быстро ориентироваться в особенностях каждой сделки, чтобы знать, что от кого потребовать, и не опасаться за какие-либо осложнения в будущем, приступая к исполнению сделки.

И. Р. Николаев трактовал баланс как модель, реконструирующую хозяйственный процесс (его наиболее важные элементы), которая должна строиться лишь на основании релевантной информации. Попытки превратить баланс в зеркальное отражение хозяйства он считал вредными с позиции эффективного управления. И. Р. Николаев дал обоснование хозяйственного расчета путем развития его финансовых аспектов. Александр Павлович Рудановский (1863–1934) создал совершенно новое учения о предмете и методе счетоведения.

Таким образом, А. П. Рудановский дал учету многое, что использовалось долгие годы или используется и сейчас:

- предложил новое понятие «фонд» вместо старого «капитал»;

- дал обоснование счету «Реализация», который стал на многие десятилетия неотъемлемой частью всех планов счетов;

- указал на необходимость подчинять бухгалтера в методологических вопросах только вышестоящему главному бухгалтеру, что отмечалось во всех положениях о правах и обязанностях главных бухгалтеров;

- настоял на своде балансов только прямым путем вместо ранее практиковавшегося порядка использования внутренних расчетов;

- ввел принцип накопительных ведомостей – один из самых популярных в нашей бухгалтерской практике.

Александр Михайлович Галаган (1879–1938) пришел к выводу, что объектом счетоведения является баланс конкретного единичного хозяйства. Информация о ценностях, с которыми единичное хозяйство вступает в экономическую деятельность, формируется в инвентаре, а преобразованный и представленный в сжатой форме инвентарь называется балансом.

Инвентарь и баланс отражают статику хозяйства, т. е. наличие ценностей и обязательств на определенный момент времени. Первичные, или оправдательные документы позволяют отражать динамику хозяйства, т. е. движение ценностей и обязательств за определенный момент времени.

Только с помощью оправдательных документов можно получить данные о текущей хозяйственной деятельности и управлять ею. Именно оправдательные документы придают юридическую и экономическую обоснованность всем утверждениям, вытекающим из данных бухгалтерского учета.

По каждому факту хозяйственной жизни составляются счетные записи (проводки). В эти годы в Советской России и затем в СССР были предприняты меры по организации бухгалтерского учета и сообщества бухгалтеров. В 1920 г. по инициативе А. К. Гастева был создан Центральный институт труда, проводивший идею рационализации труда посредством экономии движений (впоследствии научная организация труда).

В 1923 г. в составе Московского отделения Русского технического общества был создан отдел учета хозяйственной деятельности (ОУХД), в задачи которого, в частности, входило содействие в разработке нормативных актов в переходный период.

В 1924 г. Коллегией Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) СССР было принято Положение об Институте государственных бухгалтеров-экспертов (который был полностью подконтролен Народному комиссариату РКИ). Согласно Положению Институт государственных бухгалтеров-экспертов (ИГБЭ) имел целью наблюдение за постановкой счетоводства и отчетности в государственных, концессионных, смешанных, кооперативных, общественных и частных учреждениях, обязанных формировать публичную отчетность.

Деятельность этого института была недолгой. В 1924 г. создано Общество работников учета (ОРУ), в программе которого приоритетной целью была продекларирована помощь государству и партии. При содействии Общества работников учета в 1924–1925 гг. была проведена ликвидация созданных ранее объединений, хотя Институт государственных бухгалтеровэкспертов действовал до 1930 г. Следует отметить, что Общество работников учета просуществовало лишь до 1931 г., вместо него было создано Всесоюзное общество содействия социалистическому учету (которое также было ликвидировано в 1937 г.).

В апреле 1929 г. на XVI партийной конференции впервые было выдвинуто требование об установлении единства бухгалтерского, оперативного и статистического учета. После международного конгресса бухгалтеров в Нью-Йорке в 1929 г., на котором присутствовала советская делегация, в советский учет были введены элементы системы стандарт-кост.

В рамках советских экономических реалий урезанная система получила название нормативного метода (основным сторонником этого способа следует считать М. Х. Жебрака). В 1934 г. состоялась Первая Всесоюзная конференция по нормативному учету. Моисей Харитонович Жебрак (1889–1962) известный ученый, бухгалтер-практик.

Интересно

Качество учета будет высоким, а отчетные калькуляции достоверными, если контроль за затратами в процессе производства ведется правильно и своевременно и выявляются отклонения от норм.

М. Жебрак полагал, что ни изделие, ни группа изделий не имеют отношения к отклонениям, поэтому величина последних должна распределяться равномерно между всеми видами выпускаемой готовой продукции. Общие отклонения возникают по вине администрации.

Второй период развития советского учета и отчетности (1930–1991 гг.) охватывает эволюцию советского учета в его классическом понимании. Учетные методики разрабатывались для организаций, принадлежащих основному собственнику – государству. Формирование учета осуществлялось в соответствии с тезисами В.И. Ленина о том, что учет и контроль производства и распределения продуктов являются важнейшей функцией управления государством. Учет неотделим от контроля.

Интересно

В начале 1930-х гг. в бухгалтерский баланс были введены показатели нормируемых оборотных средств и устойчивых пассивов в покрытие нормативов, которые не вытекали из бухгалтерского учета. Это снизило достоверность информации о финансовом положении предприятия.

В 1935 г. в Москве на заводе им. Дзержинского было начато производство клавишные счетных машин КСМ, а на заводе САМ – производство счетно-аналитических машин САМ. К 1940 г. было выпущено 300 комплектов счетно-перфорацион-ных машин, 160 тыс. вычислительных машин КСМ, 40 тыс. суммирующих машин ДСМ и свыше 500 тыс. арифмометров. В 1938 г. стал издаваться журнал «Бухгалтерский учет», который в отличие от других изданий (например, «Вестника счетоводства» или «Вестника ИГБЭ») выходил в течение всего советского периода (как и в настоящее время).

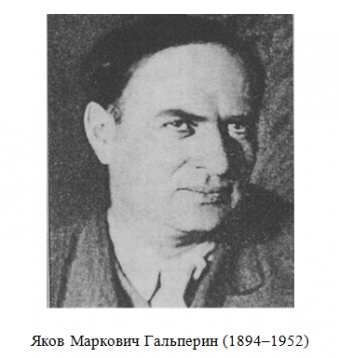

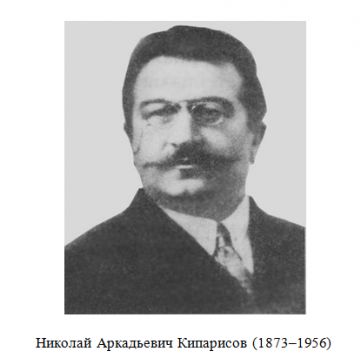

Дальнейшее развитие учетной науки носило схоластический характер и было названо Я. В. Соколовым псевдотеорией, поскольку решало не реальные задачи, а проблемы, оторванные от реальности (предмет, метод и классификация счетов). В то же время ученые этого направления были действительно талантливы (И. А. Кошкин, Я. М. Гальперин, Н. А. Кипарисов, Н. А. Леонтьев и др.). В 1938 г. вышло Постановление СНК СССР «О колхозном бухгалтерском учете».

Устанавливалось три варианта учета:

- двойная система – для крупных колхозов;

- простая – для средних;

- простейшая – для колхозов до 30 дворов.

Политические реалии существенно влияли на учет. Например, отдельной брошюрой было издано Генеральное соглашение ГУЛАГа НКВД СССР и В/О «Союзоргучет» о подготовке финсчетных кадров для системы ГУЛАГа НКВД на 1938 г. В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 01.12.1945 наркоматам и ведомствам было разрешено списывать с балансов предприятий и организаций в районах, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, стоимость полностью разрушенных врагом основных средств и уничтоженных товарноматериальных ценностей. Списание производилось за счет уменьшения уставного фонда.

В послевоенное время значительное внимание уделялось теории калькуляции и ее связи с учетом затрат. Ученые первого направления сходились во мнении, что себестоимость представляет собой центральный момент бухгалтерского учета, аналитический синтез всей работы, следовательно, учету себестоимости должен быть подчинен учет затрат.

Ученые третьего направления утверждали, что может существовать лишь единый метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, учет затрат нельзя отрывать от метода калькулирования. Ученые четвертого направления определяли, что учету затрат и калькуляции присущи различные как предметы изучения, так и способы познания, например, математическое моделирование.

В советское время осуществляли работу клубы бухгалтеров, в частности основанный в 1949 г. Ленинградский клуб, на заседаниях которого обсуждались проблемы теории и практики бухгалтерского учета. Яков Маркович Гальперин (1894–1952) увязал разделы баланса не с этапами кругооборота капитала, а со стадиями процесса воспроизводства.

Он предложил новую структуру баланса, разделив актив на средства в трех сферах – производства, обращения и потребления, а пассив – на собственные и привлеченные ресурсы. Достоинства такого подхода заключалась в том, что актив баланса можно было трактовать с экономических позиций, совершенно игнорируя юридические аспекты проблемы.

Интересно

Придавая важное значение оперативности и единству учетных данных, Гальперин впервые указал на необходимость сделать основной задачей бухгалтерского учета контроль выполнения плана, но в отличие от многих своих современников полагал, что в систему счетов вводить эти показатели не следует.

В отличие от Рудановского, предлагавшего вести учет выполнения плана системно, т. е. вводить плановые данные в систему счетов бухгалтерского учета, Гальперин полагал, что на предприятии должны быть две параллельные системы данных – плановые и учетные.

При этом отклонения факта от плана следует выяснять не на счетах бухгалтерского учета. Их можно определять как разницу между плановыми и учетными показателями. Николай Аркадьевич Кипарисов (1873–1956) был последовательным проводником взглядов немецкой школы бухгалтерского учета.

Именно он ввел в употребление термин «бухгалтерский учет». Используя опыт немецкой бухгалтерской школы, он обосновывал, развивал и отстаивал статическую теорию баланса, которая является важнейшей отчетной формой. Кипарисов считал, что счета вытекают из баланса.

Большое внимание он уделял классификации счетов, которая может быть построена только по экономическому признаку, а дополнительная классификация счетов по структуре и назначению далека от учета. Для совершенствования труда бухгалтера Кипарисов ввел карточки, которые значительно облегчали труд бухгалтера. Кипарисов считал, что счета вытекают из баланса. Большое внимание он уделял классификации счетов, которая может быть построена только по экономическому признаку, а дополнительная классификация счетов по структуре и назначению далека от учета.

В 1951 г. было выпущено пособие И. С. Резниченко «Журнальноордерная форма счетоводства. Практическое пособие для счетных работников промышленных предприятий» (разработка формы относится примерно к 1949 г.). Для ее внедрения был разработан План счетов текущего учета промышленных предприятий, в котором 74 синтетических счета зашифровывались трехзначным числом от 001 до 190. С 1 января 1960 г. перечень журналовордеров был стандартизирован.

При разработке журнально-ордерной формы стремились к сокращению записей, связанных с регистрацией данных. Вначале усовершенствовались накопительные ведомости, дополняя колонку с шифрами корреспондирующих счетов. В результате получился регистр интегральной формы. В таком регистре дебетовые и кредитовые обороты сгруппированы по корреспондирующим счетам, а отсюда появилась Упрощение произошло и за счет ликвидации мемориальных ордеров, а с ними и хронологической записи.

На сентябрьском Пленуме ЦК КПСС 1965 г. были утверждены мероприятия по развитию хозрасчетных отношений и самофинансирования, в формы отчетности включены элементы рыночных отношений (расширена информация о себестоимости, представлены данные о хозрасчетных подразделениях предприятия).

Появилась новая форма счетоводства – таблично-перфокарточная. В 1970-х гг. начало постепенно возрождаться счетоведение в его классическом понимании. Процесс этот был очень медленным и выражался, прежде всего, в осмыслении исторического опыта прежних эпох. Например, в 1974 г. вышло новое издание «Трактата о счетах и записях» Луки Пачоли (благодаря Я. В. Соколову, внесшему огромный вклад в становление современных представлений об истории бухгалтерского учета).

С конца 1980-х гг. начинается внедрение элементов рыночных отношений (например, создание совместных предприятий в соответствии с «Законом о кооперации» от 26.05.1988). Регистрами бухгалтерского учета являются выходные формы, подготовленные на принтерах, а также на экранах дисплеев.

Статьи по теме

- Английская школа учета

- Немецкая школа бухгалтерского учета

- Экономическая теория учета во Франции

- Возникновение науки об учете в Италии

- Развитие бухгалтерской мысли в эпоху средневековья

- Этапы формирования русской бухгалтерской школы

- Влияние различных факторов на формирование элементов учетной методологии древнего Ближнего Востока

- Влияние политических, экономических и религиозных факторов на становление и развитие учетной мысли

- Эволюция учетной мысли в Древней Греции, учетная мысль как синтез различных наук

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)