- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Понятие классификация регионов

Для формирования современных подходов к пониманию и реализации региональной политики в условиях рынка и историко-национальных особенностей России, оценок ресурсного потенциала, систематизации особенностей функционирования экономики территорий, установления характерных тенденций развития, выявления особенностей стратегического и тактического управления необходимо, на наш взгляд, классифицировано рассмотреть территориальную систему Российской Федерации. Также надо постоянно изучать происходящие в ней изменения, которые затрагивают не только интересы территорий, но и всю хозяйственную систему государства.

Интересно

Экономическая неоднородность регионов была и будет в любом государстве. Развитие всех территорий не может быть одинаковым в силу различия природных условий, состава и объемов запасов полезных ископаемых, специфики размещения основного капитала, количества и качества трудовых ресурсов и т.д. Большое значение для экономического развития имеют общая площадь территории, плотность населения, наличие видов экономической деятельности (в том числе малорентабельных отраслей).

Во всех государствах при решении региональных проблем развития, прежде всего, определяют роль и место конкретной территории среди других аналогичных образований. В советской экономической науке при районировании территории страны традиционно применялось разделение субъектов социалистической Федерации на развитые и отсталые. Среди имевшихся в России республик, краев и областей, кроме развитых и отсталых территорий, выделялись столичные, традиционно-промышленные и другие. Помимо этого, они классифицировались и по некоторым особенностям, например, санаторно-курортные, приграничные и т.п.

С начала 1990-х гг., когда в нашем государстве начался переход к рынку, ситуация с определением места субъекта РФ в хозяйственной жизни стала радикально меняться. Сейчас довольно часто применяется сохранившееся деление регионов РФ на развитые преимущественно в промышленном отношении; развитые преимущественно по уровню сельского хозяйства; отсталые и особые. Одновременно применяется несколько типов классификаций, которые по-новому определяют место каждого региона.

Административно-территориальное деление страны закреплено в Конституции Российской Федерации 1993 г. Чтобы затормозить центробежные тенденции развала страны, развившиеся в начале 90-х гг. XX в. в связи с обострением национального вопроса, управленческая элита России пошла на закрепление различных местных националистических устремлений путем повышения статуса национальных образований до статуса субъекта РФ. Парадоксом административно-территориального деления России 1990-х гг. явилась декларативность равенства 89 субъектов Федерации.

Республики в составе единого государства приняли свои конституции (уставы), как правило, создали президентскую власть и заключили особый договор с Правительством РФ о разделении полномочий исполнительной власти. Автономные области, выйдя из состава краев, получили более высокий статус, чем управлявшие ими ранее регионы. Некоторые регионы РФ добились особого налогового режима и оставляли тогда на свое развитие большую долю собираемых налогов, чем другие субъекты России.

Так, в 2000 г. эта цифра в среднем по России была 56%, а в Татарcтане – 85%, Липецкой области – 75%, Башкортостане – 69%, Якутии – 67%. Отдельные территории РФ в середине 1990-х гг. вынашивали идею образования собственного золотовалютного запаса, в частности Татарстан и Красноярский край. Громадные преференции получили власти столичных городов. Близость к федеральным органам, концентрация в столицах банковско-финансового капитала, полученных государством внешних займов, высокий кадровый уровень менеджмента позволили создать в данных субъектах РФ особые экономические условия.

В России, в одной из наиболее развитых республик ее Юга (Чеченская Республика), на протяжении более 10 лет была гражданская война. Ее последствия не до конца понятны и предсказуемы, а особый хозяйственный механизм еще долго будет влиять на всю государственную политику РФ, в том числе и региональную. Национально-государственная разновидность статусов субъектов РФ в административно-политической системе страны – реальность, согласно которой республики имеют большую самостоятельность по сравнению с краями и областями.

Другие регионы также хотят обладать такой же самостоятельностью, а национальные образования не желают понижать свой статус, возвращаться, к примеру, в состав краев. Для целей региональной политики А.Г. Гранберг выделяет кризисные, отсталые (слаборазвитые), депрессивные (старопромышленные, аграрно-промышленные, добывающие), приграничные территории.

По отношению к государственному бюджету субъекты РФ могут выступать в двух качествах:

- 12 регионов доноров, которые отдают в бюджет больше, чем получают из него на свое социально-экономическое развитие;

- реципиентов, которые получают средств из федерального бюджета больше, чем отдают ему в виде налогов. В некоторых регионах до 80% территориального бюджета формируется за счет трансфертов из Центра (по абсолютным объемам в 2009 г. лидировали республики Саха (Якутия), но она в настоящее является регионом-донором, Дагестан, Алтайский край и Чеченская Республика).

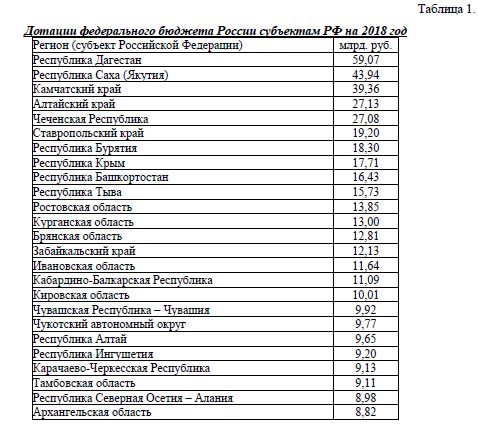

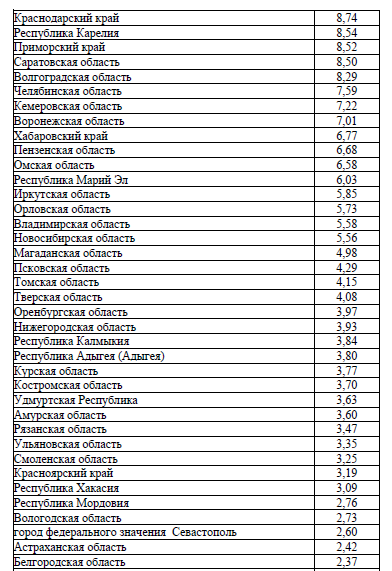

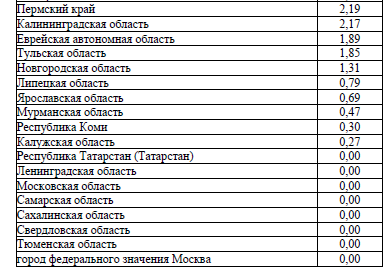

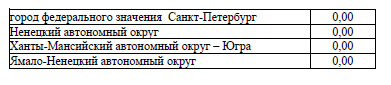

По приведенному ниже списку можно определить регионов доноров по данным на первую половину 2018 года (их оказалось 12), регионам с показателями выше 0 нужны миллиардные дотации:

С начала 2000-х гг. до начала кризиса 2008 г. число субъектов Федерации – доноров выросло незначительно, и адекватно уменьшилось количество регионов-реципиентов. Это результат соответствующей отечественной межбюджетной и региональной политики, которая фактически нацелена на сохранение большого количества территорий-реципиентов. С этой точки зрения попытка улучшить межбюджетную политику несет в себе заряд порочности в самой своей основе.

Не встретишь в литературе, чтобы в ФРГ, США обсуждали, какие земли, штаты являются донорами, а какие реципиентами. Такой проблемы там нет, потому что каждый субъект Федерации пытается создать наиболее благоприятные условия для существования бизнеса, и значит, больше получить налогов на свое развитие. Если этого не происходит, то наблюдается бегство капитала, предпринимателей и трудовых ресурсов. Ярким подтверждением этому являются показатели миграции населения по штатам США, но с годами они меняются на противоположные.

В России в органах управления с 1990-х гг., хотя и постоянно анализируются оттоки населения из отсталых и депрессивных территорий, но действенных решений по их изменению не удается достигнуть. В середине первого десятилетия 2000-х гг. в России десять наиболее развитых регионов обеспечивали производство около 55% суммарного ВРП. Наблюдается нарастание тенденции сужения числа регионов, производящих большую часть валового регионального продукта (ВРП) страны. По оценкам Министерства экономического развития Российской Федерации, разрыв между бюджетной обеспеченностью (доля собственных доходов в общих расходах бюджета субъекта) самого «богатого» и самого «бедного» региона страны достигает разы, правда без учета индекса бюджетных расходов.

Для выявления имеющихся диспропорций в региональном развитии осуществлена группировка регионов по размеру ВРП (с учетом покупательной способности) в расчете на душу населения. Так, по нашим расчетам в 2007 г. пятая часть регионов России (22), в которых проживало 9,8% населения, имели размер ВРП на душу населения менее 50 тыс. руб., и при этом в них производилось всего 3,6% ВРП. Свыше 125 тыс. руб. ВРП на душу имелось в шести регионах, являющихся в основном нефте- и газодобывающими территориями, плюс столичные территории.

Одной из интегральных оценок является типология регионов России на основе «Концепции стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации (принята на заседании Правительства РФ 30 июня 2005 г.»). В типологии все субъекты Федерации объединены в группы по основанию развития и степени включенности в глобальные процессы – глобализацию, урбанизацию и неоиндустриализацию.

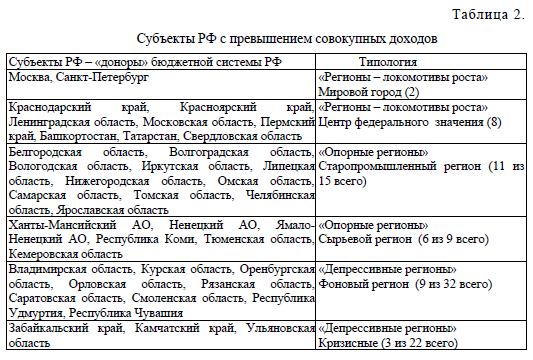

В ней также выделено три основных типа регионов, включающих по два подтипа, и отдельно обозначен особый внесистемный тип. Субъекты Федерации, входящие в один тип, с одной стороны, имеют близкие значения показателей социально-экономического развития, а с другой – общие тенденции развития. Согласно этой типологии, 54 региона отнесены к «депрессивным», 24 – к опорным, и 10 – к регионам – локомотивам роста.

Интегральной типичной оценкой, используемой Министерством финансов Российской Федерации, является уровень дефицита/профицита консолидированного бюджета субъекта Федерации. Согласно этой типологии, в 2006 г. было только шесть регионов – «доноров бюджетной системы», а остальные 80 являлись «бюджетными реципиентами» – получателями финансовой помощи от федерального центра. Поскольку собираемые на территории региона доходы зачисляются не только в консолидированный бюджет субъекта, но также и в федеральный бюджет, такая типология не отражает реальное социально-экономическое положение региона.

Интересно

Учитывая важность для инвестиционной привлекательности региона, отнесен ли он к депрессивным регионам или «реципиентам», необходимо, чтобы показатели для типологии были более взвешенными и объективными. Поскольку доходы и расходы бюджетов всех уровней на территории субъекта Федерации являются интегрированным отражением современного социально-экономического положения региона, представляется целесообразным использовать для типологии регионов именно эти критерии, но с учетом уровня бюджетной обеспеченности жителя данной территории.

Как уже отмечалось, в 2006 г. было только шесть регионов-доноров, у которых доходы консолидированного бюджета были выше, чем расходы. Говоря о бюджетной сбалансированности территорий, более корректным было бы учитывать совокупные доходы и совокупные расходы всех уровней бюджетной системы на территории субъекта Федерации. Под совокупными доходами понимаются все производимые перечисления субъектом Федерации в доходную часть каждого из трех уровней бюджетной системы: в федеральный, региональный и местные бюджеты, а также внебюджетные фонды. Под совокупными расходами бюджетной системы на территории субъекта РФ подразумеваются расходы консолидированного бюджета, внебюджетных фондов, субъекта РФ плюс прямые расходы федерального бюджета.

Для исключения «двойного счета» из совокупных доходов необходимо вычесть безвозмездные перечисления, а из совокупных расходов – трансферты. Предложенный подход существенным образом меняет типологию регионов. Количество регионов, способных обеспечить собираемыми доходами все расходы бюджетной системы РФ на территории субъекта Федерации, становится существенно больше. Изменение условий определения «доноров» и «реципиентов» в числе российских регионов существенно преобразует перечень субъектов, обладающих сбалансированной бюджетной системой.

Из таблицы 1 видно, что 28 регионов, или 32% от общего количества, обладают достаточно устойчивым экономическим положением и хорошим потенциалом развития, основанным на конкурентных преимуществах. Действительно, важным показателем экономического развития субъекта РФ является ВРП, как в абсолютном, так и в душевом выражении. Расчеты показали, что доля доходного потенциала территорий (ДПТ) субъектов РФ в ВРП за 2014 г. в среднем для Российской Федерации составила 39%. В подавляющем числе субъектов РФ дифференциация этой доли незначительна и колеблется в пределах от 24 до 35%, хотя в 12 субъектах РФ доля доходного потенциала в ВРП выше.

Подход к классификации регионов Российской Федерации у географов. По неполным и неточным данным официальной статистики занятий населения, как считает известный географ Т.Г. Нефедова, можно судить о переходном характере российского общества и неоднородности его регионов.

По приведенной ею классификации территорий, в сравнении с аналогами среди стран мира, в РФ получилось пять групп:

- Постаграрные и постиндустриальные регионы, где на первичный сектор (сельское и лесное хозяйство) приходится до 5% занятых, на вторичный (промышленность и строительство) – до 25%, как у ряда стран Западной Европы, США, Канады, Кувейта, Сингапура. В Российской Федерации – это Москва, Санкт-Петербург, Крайний Северо-Восток, где доля рынка услуг велика из-за природной слабости первичных секторов.

- Гипериндустриальные, где доля первичного сектора не выше 5-10%, зато доля вторичного – более трети. К ним можно отнести Германию, Чехию, Словакию, а в России – ряд регионов центра, Севера, Сибири: Владимирская, Свердловская, Челябинская и Кемеровская области, где в индустриальном секторе занято до 40% рабочей силы.

- Индустриальные, где доля занятых в аграрном секторе не более 10%, но в промышленности работает в пределах 25-35%. В мире к таким странам относится много государств – Испания, Финляндия, Венгрия, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Япония. В Российской Федерации в такую группу попадают Сахалинская и Томская области, Приморский край и Московская область.

- Индустриально-аграрные регионы, имеющие среднероссийские показатели: в сельском и лесном хозяйстве занято 10–15%, во вторичном секторе – до трети. В мире такую структуру имеют государства с окраин Европы (Эстония, Ирландия, Португалия, Кипр), а также Саудовская Аравия (СА), Южная Корея. В России это большая часть территорий Нечерноземья и ряд регионов юга Сибири, включая Новосибирскую область, Красноярский край.

- Аграрно-индустриальные регионы, в которых 15–30% населения занято в аграрном секторе. В Европе – это Латвия, Литва, Польша, Украина, Болгария, Греция, такие страны, как Сирия, ЮАР и большинство государств из Латинской Америки, включая Мексику, Бразилию, Чили. В Российской Федерации сюда следует отнести Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Оренбургскую, Курганскую, Омскую области, а также Алтайский край, республики Алтай и Тыва (Тувинская Республика).

В этой классификации регионов основное внимание обращено на занятость населения, но особо подчеркнуто, что практически из-за отсутствия в официальной статистики теневой и вторичной занятости около 25 млн. граждан России являются трудоспособными, но незанятыми. Широко распространена классификация регионов по степени экономического развития. В зависимости от принадлежности региона к определенному виду (группе) и должна осуществляться государственная региональная экономическая политика. Можно констатировать, что за последние 15 лет произошли довольно большие подвижки в экономическом состоянии регионов. Ряд территорий перешли из одной группы в другую, а дифференциация регионов расширила систему разновидностей субъектов Федерации.

На наш взгляд, возможна следующая классификация субъектов РФ по уровню экономического развития:

- развитые территории, показатели экономического состояния которых выше среднероссийского уровня;

- регионы с богатыми нефтегазовыми ресурсами;

- отсталые территории, которые в советский период отставали по большинству экономико-социальных показателей от среднероссийского уровня развития и продолжают отставать в настоящее время;

- депрессивные регионы, допустившие в период перехода к рынку больший спад производства, чем в среднем по России;

- приграничные территории;

- регионы с особым статусом (Калининградская и Магаданская области, Республика Крым).

Существование проблем, решение которых затрагивает интересы развития различных субъектов Федерации или разных районов одного из субъектов Федерации, приводит к необходимости выделения в общей территориальной системе, так называемых проблемных регионов. 85 субъекта РФ (с 2014 г.) значительно отличаются друг от друга по своему экономическому развитию.

Например, по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения Республика Алтай и Ханты-Мансийский автономный округ отличаются в 150 раз. По уровню зарегистрированной безработицы Республика Ингушетия с Липецкой областью различаются в 30 раз. Территории существенно не похожи по уровню развития базовых отраслей, а также производственной, социальной и рыночной инфраструктуры. Так, в столице находится более 60% всех банков России, аккумулирующих не менее 80% финансовых ресурсов страны.

На уровень экономического развития регионов в Российской Федерации главенствующее влияние оказывают следующие факторы:

- политико-национальные, определившие направления региональной политики и размещение производительных сил в СССР;

- государственное регулирование территориального развития;

- природно-климатические факторы, существенно влияющие на энергетическую составляющую в структуре затрат и ограничивающие конкурентоспособность товаров;

- удаленность региона от основных рынков сбыта и развитие транспортной инфраструктуры в регионе;

- субъективные факторы, включая харизму главы субъекта РФ;

- выбор и формирование рыночной модели регионального положения.

Ориентация экономики Российской Федерации на поставку нефти и газа за рубеж привела к тому, что на первое место в промышленном развитии в настоящее время вышли Ханты-Мансийский – Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа. Уникальные природные условия регионов с запасами нефти и газа определили их особое место среди субъектов РФ. Экономическое пространство, формирующееся на территории бывшего Советского Союза, создало определенные специфические условия на приграничных территориях. Калининградская область – анклав России среди стран единой Европы.

В ней фактически отсутствуют развитые предприятия промышленности (предприятия по производству электроэнергетики появились в постсоветское время), но расположены крупные военные объекты. Это вынуждает искать особые подходы к управлению ее развитием. В начале 1990-х гг. в Калининградской области была создана одна из первых в России свободная экономическая зона (СЭЗ). Но в силу того, что СЭЗ не получили в РФ необходимого развития, в настоящее время для этой территории определен особый экономический статус.

В практической деятельности исполнительная власть гораздо чаще использует менее подробную, не такую громоздкую классификацию. На основании комплекса социально-экономических индикаторов Минэкономразвития России все регионы подразделены на пять групп: от регионов с уровнем развития выше среднего (первый из которых – Тюменская область – в 2007 г. имел ВРП на душу населения в размере 829,2 тыс. руб.) до территорий с крайне низким уровнем развития (занимающая последнее место Республика Ингушетия имела ВРП на душу населения в размере 29,9 тыс. руб.). По прогнозам, которые были сделаны по данным Росстата до кризиса, в дальнейшем это соотношение существенно не изменится.

Более того, на регионы с крайне низким уровнем развития, где проживают 15,5% населения страны, приходится всего 1,3% инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования и 6,1% суммарного ВРП. 25 территорий, отнесенных к группе с уровнем развития выше среднего, производят 46% ВРП, тогда как, согласно другому соотношению, всего 10 регионов обеспечивают более 50% ВРП. Это обусловлено тем, что при распределении регионов на группы учитывалось большое число показателей, что не позволило ряду субъектов РФ попасть в группу территорий с высоким уровнем развития.

При приятии федеральных долгосрочных программ одной из главных задач ставится необходимость усиления мотивации для развитых регионов работать лучше, а для отсталых и депрессивных – изживать иждивенческие настроения. Безусловно, все территории, и в первую очередь отстающие, должны искать новые стимулы и резервы своего внутреннего развития.

Оценить природно-производственный потенциал того или иного региона в современных условиях не составляет труда. Поэтому логично требовать, чтобы каждый субъект РФ обеспечил его использование в интересах реализации программ социально-экономического развития, чтобы в регионе осуществлялось наращивание налогового потенциала, эффективное и целевое использование бюджетных средств. Тогда и регионы-доноры лишаются оснований в утверждениях о наличии иждивенческих настроений, желания жить и развиваться за счет других, вкладывающих в работу больше сил и ресурсов при прочих равных условиях.

По утверждениям ряда специалистов, в мировой экономике поляризованное развитие дало высокий результат в ряде стран, в том числе Китае, Чили и др. Исследователи обращают много внимания на политические, и мало – на национальные аспекты вопроса, слишком разные условия. Если активное развитие одного региона в подобных странах не вызывает сильного возмущения со стороны территорий-соседей, то в нашем широко декларируемом и закрепленном Конституцией Российской Федерации (от 12.12.1993 г.) многонациональном государстве ускоренное приоритетное развитие одних субъектов хозяйствования при естественном падении значимости других будет и в дальнейшем восприниматься очень болезненно.

В единой стране для федеральных органов становится крайне важным обеспечить справедливый баланс интересов Центра и регионов, что, в свою очередь, укрепляет федеративные отношения и целостность государства.

Очевидно, что сегодня рано и неоправданно отказываться от концепции выравнивания уровня социально-экономического развития регионов, нужно шире использовать возможности государства и общества для сглаживания диспропорций в пространственном (как это принято говорить в Европе) развитии, создания равных возможностей для населения независимо от того, кто, где проживает, поскольку это отвечает долгосрочным интересам возрождения мощи государства и укрепления единства ее народов и регионов. Вместе с тем необходимо помнить, что средства для уменьшения дифференциации территорий во многом будут приходить в слабые регионы благодаря ускоренному росту наиболее развитых.

Статьи по теме

- Административно-территориальное деление России

- Показатели оценки депрессивности в экономике

- Сущность и критерии депрессивных регионов

- Экономика регионов как объект управления

- Политическая регионалистика понятия, цели и задачи

- Экономическая политика по преодолению депрессивности регионов 1991-2015

- Экономическая ситуация в регионах России на период 2017 года

- Нормативно-правой и экономический аспекты развития ОЭЗ

- Стратегическое планирование развития федеральных округов

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)